[공감뉴스=현예린 기자] 종사자 특성에 따라 혼인율과 출산율에 차이가 발생하고 있는 것으로 나타났다. 한국의 합계출산율은 0.81(2021년 기준)로 역대 최저치를 기록하는 등 저출산 문제가 심화되고 있는 가운데 출산율 제고를 위해서는 노동시장 개혁을 통해 노동시장 이중구조를 완화할 필요가 있다는 주장이 제기됐다.

|

3일 한국경제연구원이 종사자 특성에 따른 혼인율 및 출산율 비교분석 연구를 통해 이같이 밝혔다.

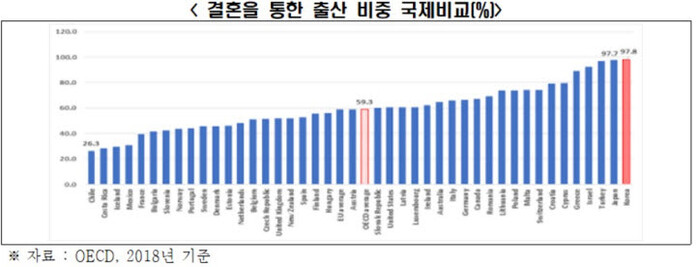

한경연이 결혼을 통한 출산 비중을 분석한 결과 OECD 평균이 59.3%인 것에 반해 우리나라는 97.8%에 달해 조사대상국 가운데 가장 높은 것으로 나타났다. 보고서는 결혼 외 출산 비중이 높은 외국과 달리 우리나라는 결혼이라는 제도적 틀 안에서 출산이 이루어지기 때문에 혼인율과 출산율이 밀접한 관련이 있다고 봤다.

최근에는 지속적으로 혼인율이 떨어지고 만혼화 경향이 심화되고 있는데 이는 출산 연령의 상승과 저출산 심화의 근본적인 원인으로 작용하고 있다고 진단했다. 우리나라 여성의 첫 출산 연령은 32.3세로 조사대상국 가운데 가장 높았으며 OECD 평균은 29.2세를 기록했다.

보고서는 한국노동패널 조사자료를 사용하여 종사자 특성이 결혼 및 출산에 미치는 영향을 분석했다.

15~49세를 대상으로 분석한 결과 성별, 연령, 교육수준, 거주지역, 산업분야 등 개인의 특성들이 모두 일정하다고 가정할 경우 비정규직은 한 해동안 100명 중 3.06명이 결혼하는 것으로 추정됐다. 반면 정규직은 100명 중 5.06명이 결혼하는 것으로 분석, 비정규직 대비 정규직의 결혼 확률이 1.65배 높은 것으로 분석됐다.

또한 대기업의 종사자와 중소기업 종사자의 결혼 확률을 비교해보면 중소기업 종사자는 100명 가운데 한 해 4.23명이 결혼하고 대기업 종사자는 6.05명이 결혼하는 것으로 추정됐다. 중소기업 대비 대기업 종사자의 결혼확률이 1.43배로 나타나 대기업 종사자와 중소기업 종사자 사이에서도 혼인율의 격차가 있는 것으로 조사됐다.

혼인율 뿐만 아니라 출산율에서도 정규직-비정규직, 대기업 종사자-중소기업 종사자 간 격차가 있는 것으로 나타났다. 정규직의 출산 확률은 비정규직의 약 1.89배에 달하며 대기업의 종사자 출산 확률 역시 중소기업 종사자보다 1.37배 높은 것으로 나타났다.

다만 첫째를 출산한 사람들을 대상으로 둘째 출산의 경우를 분석한 경우에는 종사자 특성에 따른 출산율 차이는 없는 것(통계적으로 비유의적)으로 집계됐다.

한경연은 종사상 특성에 따라 혼인율과 출산율에 격차가 발생하는 만큼 저출산 문제 해결을 위해서는 출산 장려 정책뿐만 아니라 노동시장 이중구조 해소와 양질의 일자리 창출을 위한 노동개혁이 뒷받침되어야 한다고 주장했다.

유진성 한경연 선임연구위원은 “경제협력개발기구도 한국경제보고서에서 노동시장의 이중구조를 해소하기 위해서는 정규직 고용 보호를 완화해야 한다고 권고하고 있다”며 “혼인율 제고를 위한 정책적 대응방안에도 관심을 가지고 혼인율 상승을 위한 종합적이고 체계적인 정책을 마련할 필요가 있다”고 제언했다.

더(The)공감뉴스 현예린 기자(hyseong123@nate.com)

[ⓒ 더(The)공감뉴스. 무단전재-재배포 금지]